天王祭三ツ目神楽

みたまのふゆ第98号(令和7年5月15日発行)より

中世からの伝統を継承する天王祭三ツ目神楽

毎年七月の天王祭は八日間のお祭りで、初日に御神霊が御神輿に御遷座になります。

昔は、六浦の御旅所にまで向かはれそこで七日間滞在されました。

現在は境内の神輿庫で過ごされます。

三日目の夕刻に「三ツ目神楽」が行はれます。

境内に釜を置き、「ヤマ」と呼ばれる飾りを釜の上や周囲に設けます。

中世以来、鎌倉の鶴岡八幡宮に職掌と呼ばれる神職が奉仕し、神楽を伝承してきました。

神楽の中程に、「かき湯」と言って御幣で湯をかき回します。

すると「湯花」が噴水のやうに立ち上がります。

この湯花の立ち具合でその年の吉凶が占へると伝へられます。

そのあと笹の房で湯を周囲に振りかける「湯ぐら」があります。

この湯しぶきを受けて、無病息災でお過ごしいただければと存じます。

天王祭と祇園祭

町内の山車・屋台

お囃子の役わり

京都の八坂神社の祇園祭は町衆の祭として神輿を町中の御旅所にお招きし、その送迎にお囃子をしながら屋台(京都では山鉾と称します)が巡行します。

町衆が力を付けた室町時代ころからこの形式が始まり、全国各地に広まりました。

八坂神社の祭神は神仏習合の時代には「牛頭天王」ともよばれたので、この形態のまつりが「天王祭」とも呼ばれます。

瀬戸神社の天王祭も、六浦荘村内の各字地域が山車・屋台を所有し、最終日に六浦の御旅所から神社に還御する神輿に随行するのが習はしでした。

神輿とともに各町を巡った山車・屋台は、神社前に整列し、夜が更けるまでお囃子の競い合ひをしたと伝へられます。

お囃子や木遣りは京都風ではなく、江戸囃子の系統になってゐますが、神輿に山車・屋台が随伴するのは祇園祭の形式に起源があると考へられます。

現在、横浜市域には、このやうな山車・屋台が多数でるお祭りは少なくなってをりますが、金沢区では洲崎・町屋・寺前・谷津・釜利谷など屋台が多く残ってゐます。

全国の「山・鉾・屋台行事」の著名なものが三十三件、ユネスコ無形文化遺産に登録されてゐます。

金沢区の屋台まつりは、少なくとも横浜市の文化遺産に相当するものに違いありません。

写真は各町の山車・屋台の姿が残る古い絵はがきです。

大正から昭和の初期にかけて金沢八景観光が湘南電車の開通により盛んとなり、絵はがきが売られるようになりました。

その時代のもの見られます。

瀬戸の山車には桃太郎の人形が乗ってゐます。

人形山車は藤澤の皇大神社の祭礼など神奈川県中央、西部にはみられますが、横浜市内にはありません。

また、戦前に村中が移転した室の木にも屋台があったことがわかりますし、しかもその屋台が舟形で山鉾様に高く竿をたててゐることも見てとれます。

金沢の文化伝統として、山車・屋台のまつり、お囃子や木遣りなど、まつりの姿を是非とも継承してゆきたいものです。

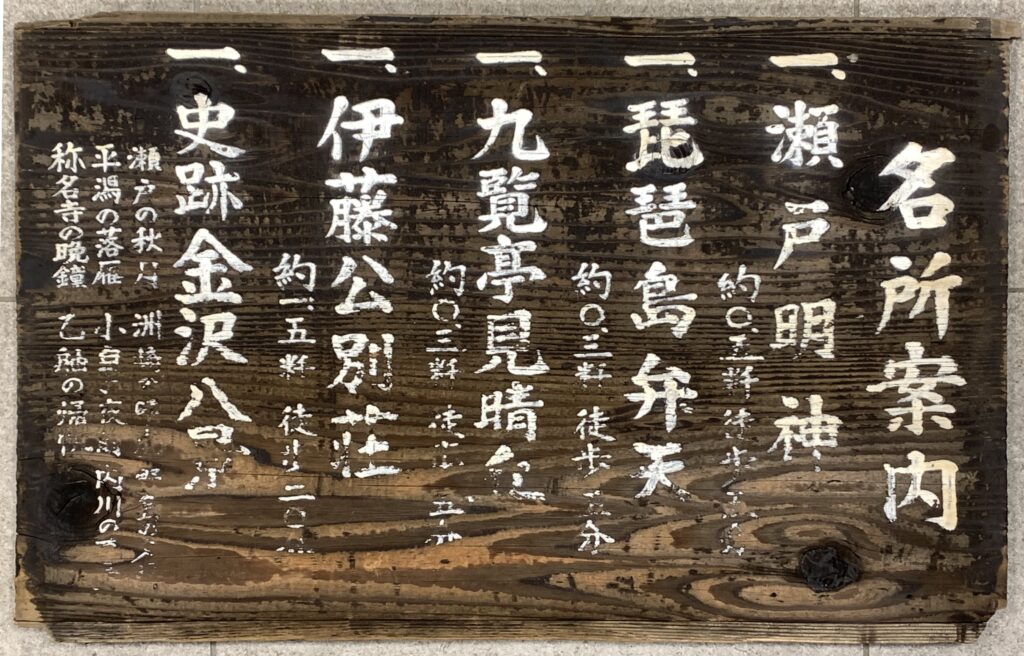

「金沢八景」案内板 駅ホームの思い出

金沢八景駅のホームに永らく「金沢八景」の木製の名所案内が掲げられてをりましたが、ホームドア設置にともない廃止になりました。

「金沢八景」の記念物としてこれを展示室用にもらい受けました。

ご参拝のおりに是非御覧ください。